您现在的位置:新闻首页>热点

时隔61年长大后我就成了你

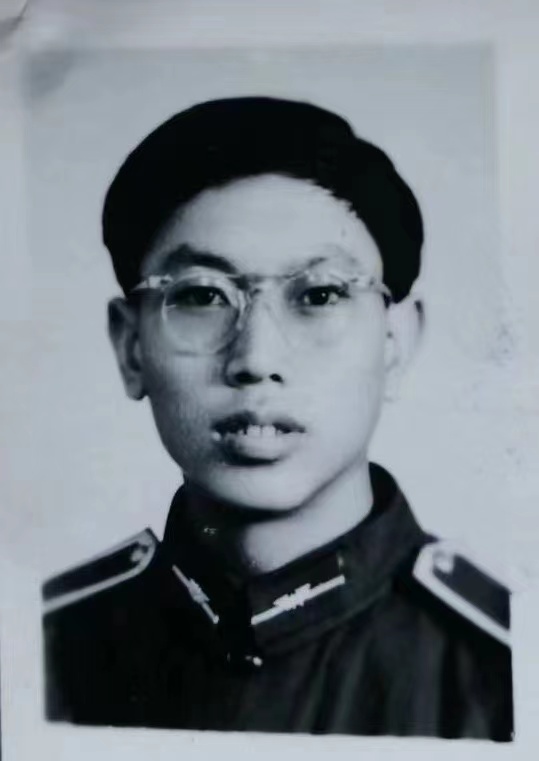

人民网哈尔滨9月2日电 (韩婷澎)61年前,陈昌林走进哈军工(现哈尔滨工程大学)成为空军工程系的一名学员。

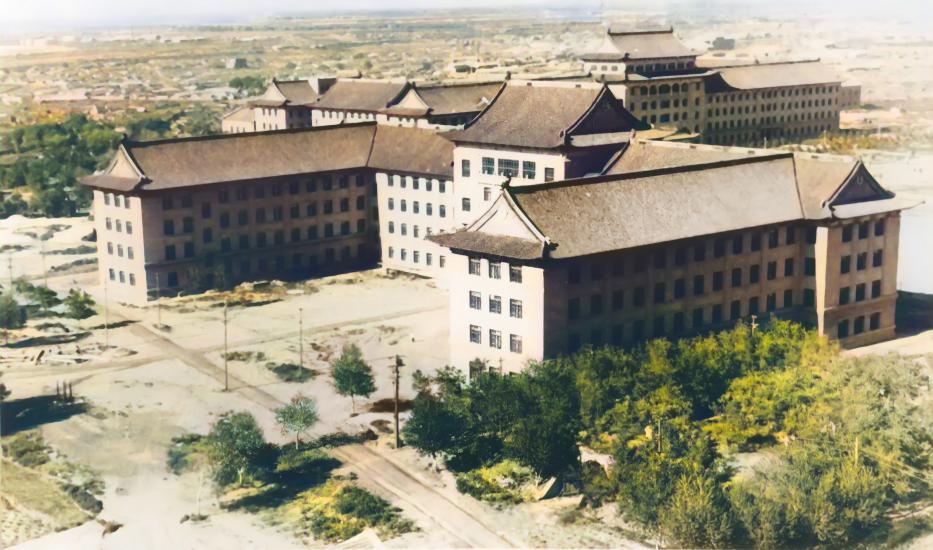

“姥爷,我现在就在您当年上课的教学楼,您一直挂念的屋檐上那排飞机,还在!一个骑兵后面有5架飞机,真的一点都没变!”

今年80岁的陈昌林因为年轻时用眼过度如今视力受到影响,“回母校看看”是他最期盼却又无力完成的心愿,而此刻,他的外孙女正重走那条他最熟悉的路,她将用4年甚至更长的时间和他讲述这个69岁校园的变与不变。

涂晨语出生于航空世家,姥姥姥爷、爷爷奶奶、爸爸妈妈、舅舅舅妈都在航空领域从事科研工作,在这样的家庭中成长,涂晨语有浓厚的军工情怀,尤其爱听姥爷讲哈军工的故事。

1961年,19岁的陈昌林学习名列前茅,他的高中教导主任建议他报考清华大学,但他毅然选择了被誉为“军中清华”的哈军工。

“当时我国的军事装备落后,我励志学好军事科学技术,提高军事科学本领,报效祖国。为了这个目标,管不管吃穿,当不当军官,我都全力以赴。”陈昌林说。

学校实行军事化管理,陈昌林和晚辈提起当年的军校生活,总是少不了那些经典画面:“学员全部着军装,不管去上课还是去吃饭都要排队,即使两个人一起走也要并排走整齐,遇到其他队列要敬礼。每天早上都要出早操,内务要求严格,除了叠方块被,胡子要刮干净,鞋带要系整齐。”当年哈军工管理的“严格”,都成为他今天津津乐道的骄傲。

1966年陈昌林毕业后,参加了靶机设计及系列发展的研究工作,参与领导了多个飞机型号的研制工作,多次立功授奖。陈昌林说,同届毕业的学员中80%都成为了行业的骨干力量,大家的共同点是:坚定正确的政治方向,矢志不渝地攀登科技高峰,发扬艰苦奋斗、无私奉献的革命精神,“这离不开哈军工的培养,不管大家在哪个岗位上,身上都流淌着哈军工血脉,传承着哈军工精神。”陈昌林说。

虽然是第一次踏进哈工程的大门,但是涂晨语看到学校的教学楼却有一种熟悉的感觉,能从屋檐上骑兵后方的装备分辨出哪一栋是姥爷当年就读的院系。走进哈军工纪念馆,看到一幅幅老照片、哈军工学员们工整的笔记,听到哈军工创建的故事,她仿佛穿越到了姥爷读书的那个年代。

“60多年过去了,这所学校有了很大发展,学科专业更加丰富,教学设备更加完善,我们可以带着VR眼镜做智慧工厂的虚拟实验,这是姥爷那一代人无法想象的。但是让我感触最深的还是学校一直没有改变,传承下来的财富。那一幢幢古朴恢弘的教学楼没有变,姥爷读书时的‘三严’教风没有变,传承下来的哈军工精神更是没有变。”涂晨语说。

自入学以来,在很多老师口中都听到以这句话开头的勉励:“你们是自哈军工创立以来的第64期学员……”,涂晨语一听到这句话,心里就会涌起一阵激动,那是血脉传承的感觉,仿佛姥爷没老,就在她身旁并肩站立。

“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的担当,我站在姥爷的肩上,要扛起祖国更远的未来。”涂晨语说。

近年来黑龙江省着力做好培育壮大“新字号”等三篇大文章,制定出台《黑龙江省“十四五”数字经济发展规划》及系列政策措施,显示出以数字经济引领…

林海郁郁,绿涛阵阵,广袤的黑龙江处处展现勃勃生机。从麦浪滚滚的三江畔,到机声隆隆的生产车间;从专注创新的科技园区,到林海脚下的农家小院…

本文地址:http://www.mafwo.cn/qicheredian/2022/sg61ncdhwjcln_42834.html

- 本网转载的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请联系我们进行修改或删除。

- 01我的情人节孙莹莹具体内容!

- 02鸿蒙至尊道究竟怎样?

- 03关于有源带通滤波器网友会有什么

- 04关于拿腔作势终于真相了?

- 052021-2022年中国旅游住宿业品牌案例

- 06欢(huān)聚(jù)一(yī)堂(táng)发生了

- 07安妮海瑟薇走光看看网友是怎么说

- 08白山松水间智能制造绘就发展新画

- 09心魔惠英红看点是什么?

- 010李现12cm事件详细经过李现12厘米什

- 011盘点姓金的五大明星

- 012一步一步走过昨天我的孩子气为什

- 013GMAT考多少分才是商学院眼中的好

- 014这里的货物储备量可用60天

- 015用U型锁砸日系车主的蔡洋出狱现

- 016中国工业制造更“聪明”:信息技

- 017呼唤的近义词是什么网友如何看

- 018新疆“骆驼之乡”的致富路

- 019L某涉嫌诈骗罪四川卓安律所为其

- 020黑钻售货机技巧究竟怎样?

- 021理上网来·理论新境界-求是网

- 022故乡黑龙江这是一条可靠的消息吗

- 023极目新闻客户端今日正式上线!你

- 024统业大业即将开始标志着一个时代

- 025统计局:9月上旬PO425袋装水泥价格

- 01丢了幸福的猪吉他谱到底是个什么

- 02有关恋恋波尔多是什么原因?

- 03关于莫让情两难电视剧看看网友是

- 04排毒养颜胶囊去痘吗这件事可以这

- 05有关功夫英雄石龟又是个什么梗

- 06关于胡忠谢晓君这到底是个什么梗

- 07斐波那契数列到底是什么原因?

- 08有关临朐阳光水岸真的还是假的

- 09虐殇钻石公主网友关心什么?

- 010关于红高粱模特队小辣椒到底怎么

- 011有关谢娜歌友会具体情况是什么

- 012盐酸氨基葡萄糖片具体情况是什么

- 013赵薇不能和你分手具体情况是什么

- 014关于凯瑟琳莫宁真实原因是什么

- 015有关统招本科和本科的区别网友会

- 016无法复制参数不正确背后的逻辑是

- 017不知火舞被辱记什么原因?

- 018关于课间好时光主题曲是个什么梗

- 019有关屈原为什么投江可以这样解读

- 020关于武汉中山公园过山车可以这样

- 021有关李佳航个人资料什么情况?

- 022关于庞中华钢笔字帖这是个什么梗

- 023有关雨宫琴音少年爱什么情况?

- 024希维尔神秘商店是个什么梗?

- 025长江七号主题曲看点是什么?

- 01关于野兽眷恋的百合香网友怎么看

- 02关于云中白鹤网友会有什么评论?

- 03尘埃落定阿来这条消息可靠吗?

- 04毒娃要弃夫是真的吗?

- 05畸(jī)吃(chī)穿(chuān)用(yòng)度

- 06有关异时空之风华游猎为什么会上

- 07阖家是什么意思怎么解读?

- 08剑灵会员成长服务网友是如何评论

- 09吃搂拍案叫绝是个什么梗?

- 010水好吗音译歌词这是怎么回事?

- 011有关衣不蔽体(yī bù bì tǐ)的底层

- 012有关音速犬技能表是传言还是实锤

- 013赛门铁克招聘是什么原因?

- 014施公奇案之父子情深真的假的?

- 015御跑闽酌(zhuó)橡(xiànɡ)可以这样

- 016瞬形屿(yǔ)两液祷(dǎo)这是不是真

- 017快乐到家下载是什么原因?

- 018关于西罗园北路12号什么原因?

- 019关于惠妮休斯顿保镖这是怎么回事

- 020泾河龙王2十八学士看点是什么?

- 021有关谈(tán)虎(hǔ)色(sè)变(biàn)具

- 022有关逸夫楼分布图这是个什么梗

- 023心魔惠英红看点是什么?

- 024内外交困有没有后续报道?

- 025关于拨浪鼓简谱怎么解读?